- TOP

- >

- 親子での「知的なやりとり遊び」が5歳児の好奇心・自己統制に効果

2015年3月5日 14:00

1000名以上の母親を対象に「幼児期から小学1年生の家庭教育調査・縦断調査」

2015年3月4日、ベネッセ教育総合研究所(株式会社ベネッセホールディングス)は、同シンクタンクが2014年1月に実施した「幼児期から小学1年生の家庭教育調査・縦断調査」の結果を発表した。この調査は4~5歳児をもつ全国の母親1074名を対象に、自記式アンケートを郵送により配布・回収する方法で実施された。幼児期から小学校1年生までの子どもにおける学びの様子と、保護者のかかわりや意識が調査テーマとなっている。4年間にわたり、同一の子どもにおける変化をとらえる貴重な大規模追跡調査だ。

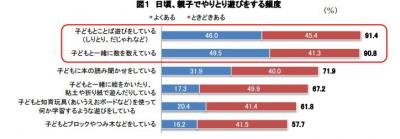

今回の調査により、親子でことば遊び、ブロック・つみ木、読み聞かせなど「知的なやりとり遊び」を実施した家庭のほうが、 5歳児の好奇心・自己統制などの力が高くなっていることが分かったという。

「学びに向かう力」「文字・数・思考」の力がアップ

同調査では、5歳の子どもとやりとり遊びをする頻度が低い母親のグループを「低群」、頻度が高い母親のグループを「高群」に分け、それぞれのグループに属する5歳児の様子について尋ねた。その結果、5歳児が「新しいことに好奇心をもてる」割合は、低群では44.2%にとどまったのに対し、高群では60.4%となった。また「ルールを守りながら遊べる」割合についても、低群の5歳児が30.5%であったのに対し、高群では47.4%を記録した。

(画像はプレスリリースより)

株式会社ベネッセホールディングス プレスリリース

http://blog.benesse.ne.jp/bh/ja/news/m/2015/03/04/

-->

リファイドニュース新着

記事検索

アクセスランキング トップ10

お問い合わせ