- TOP

- >

- 閉経後骨粗鬆症の発症メカニズムを解明 治療薬の開発も

2013年9月13日 20:00

原因蛋白を特定

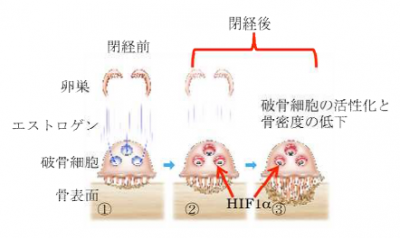

慶應義塾大学の研究グループは福島県立医科大学やカリフォルニア大学などと共同で閉経後骨粗鬆症の発症原因を特定し、発症メカニズムを解明した。(画像はプレスリリースより)

閉経に伴い破骨細胞が活発化して骨量減少から骨粗鬆症が誘導されることは知られているが、破骨細胞が活性化する理由などそのメカニズムは不明だった。

骨を吸収する破骨細胞が存在する骨の表面は酸素濃度が低い低酸素領域である。研究グループは低酸素状態で安定化し機能を発揮する蛋白のHIF1D(ヒフワンアルファ)に着目した。閉経前のマウスでは破骨細胞にHIF1Dの蛋白はほとんど検出されないが、閉経後、卵巣機能を失いエストロゲン欠乏による骨粗鬆症となったマウスでは強く検出された。

治療標的に阻害剤

破骨細胞でHIF1Dを欠落したマウスからエストロゲン欠乏による骨粗鬆症モデルを作製したところ、破骨細胞の活性化や骨量の減少は起こらなくなった。エストロゲンがHIF1Dを安定化させないこと、HIF1D阻害剤の投与でエストロゲン欠乏による骨粗鬆症の発症が完全に抑制されることがわかった。以上から、閉経前、破骨細胞のHIF1Dは卵巣からのエストロゲンで抑制されているが、閉経に伴うエストロゲン欠乏でHIF1Dは安定化、やがて活性化して骨粗鬆症に進行することが明らかになった。発症に重要な働きをするHIF1Dが治療標的になることもつきとめた。

今回の発見で、薬剤開発のスクリーニングの際、破骨細胞のHIF1D蛋白への抑制効果を試験管で確認すればよいことになる。このスクリーニング法と骨粗鬆症治療剤としてのHIF1D阻害剤は現在特許出願中である。(馬野鈴草)

慶應義塾大学プレスリリース

http://www.keio.ac.jp/

-->

リファイドニュース新着

記事検索

アクセスランキング トップ10

お問い合わせ