- TOP

- >

- 国循センター、入院時の高血糖が急性腎障害を予測するバイオマーカーとなることを示唆

2014年6月4日 18:00

高血糖値がバイオマーカーに

国立循環器病研究センター心臓血管内科の研究チームは、5月26日、入院時の高血糖が、急性心筋梗塞にともなう急性腎障害の合併を予測する簡便なバイオマーカーとなり得ることを明らかにした。同研究は、専門誌「Circulation Journal」に、平成26年5月23日付で掲載された。画像はプレスリリースより

急性腎障害発生の確率

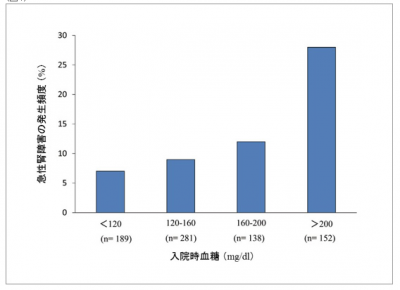

この研究は、2007年1月から2012年6月にかけて、急性心筋梗塞を発症し、48時間以内に国循センターに入院した760例の患者を対象として解析された。まずAKIネットワークの定義にのっとり、急性腎障害を、腎機能の指標となるクレアチニン(Cr)が48時間以内に0.3 mg/dl以上上昇、あるいは最初の数値の50%以上上昇した場合と定義。その結果、対象とした症例の13%にあたる66例で急性腎障害が発生。さらに急性腎障害を発生すると、院内死亡率が高くなるという結果が出た。

これにより、急性腎障害の発生は、入院時の血糖値が高いほど高率となることがわかった。血糖値18mg/dlあたりの死亡率が10%上昇するという解析結果からも、入院時血糖値は、急性腎障害の発生を予測する重要な因子であるといえる。

急性腎障害の予防に向けて

平成22年厚生労働省の発表によると、心疾患の死亡総数は、がんに続き第2位で、15.8%をしめている。このうち急性心筋梗塞が4分の1近くをしめ、致死的疾患といえる。心臓と腎臓の機能には緊密な関係があり、それぞれが大きく影響し合っていることは知られている。しかし、急性心筋梗塞にどれくらい急性腎障害を合併するのか、また、どのような経過をたどるのかについては、これまで十分に解明されていなかった。

今回同研究により、急性腎障害を合併した急性心筋梗塞患者においては、院内死亡率が高いことが明らかとなった。さらに、入院時の採血により血糖値を調べることで、急性腎障害合併を予測するマーカーとなることが示唆された。

今後は、急性心筋梗塞患者の血糖値をコントロールすることにより、急性腎障害の発生を予防する研究が進められることが、期待される。(白井蓮)

国立循環器病研究センター プレスリリース

http://www.ncvc.go.jp/pr/release/006586.html

-->

リファイドニュース新着

記事検索

アクセスランキング トップ10

お問い合わせ