- TOP

- >

- 心臓のペースメーカー 洞結節の複雑な構造をコンピューターで解析

2014年4月30日 17:00

洞結節は心臓のペースメーカー

国立循環器病研究センター研究所研究情報基盤管理室の稲田慎研究員、中沢一雄室長らの研究チームは、名古屋大学環境医学研究所の本荘晴朗准教授、英国マンチェスター大学生理学教室のMark R Boyett教授らとの共同研究により、心臓を動かすために電気信号を発する洞結節の複雑な構造を、コンピューターシミュレーションで解析した。同研究は、専門誌PLOS ONEオンライン版に、4月24日、掲載。(wikiメディアより引用)

電気信号の伝わる細胞の研究

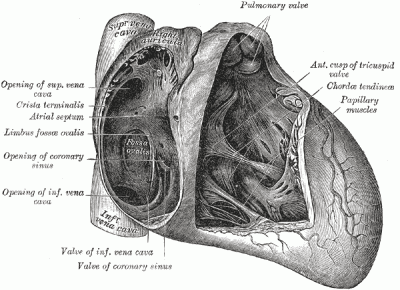

洞結節は心臓の右房大静脈付近にあり、心臓のペースメーカー的存在。心臓全体を動かすための電気信号の発信源となっている。稲田研究員らのチームは、洞結節が性質の異なる細胞群で構成されていること、正常な電気信号は洞結節の中心領域から発生して右房に伝導することを、これまでの動物実験で明らかにしてきた。同チームは、コンピューター上にウサギの洞結節とその周囲の心臓組織モデルを構築。洞結節の細胞の組み合わせと細胞間の結合力を変化させた約1,000通りのモデルを作成。その結果、均質な細胞群の洞結節モデルでは、電気信号が途中で伝導せず途切れてしまった。これは正常な心臓では起こらない現象。

一方、不均質な構造の洞結節では、正常な心臓と同じく、洞結節の中心から発生した電気信号が途絶えることなく右心房に伝導する現象が再現された。このことから、心臓を正常に拍動させるためには、洞結節を構成する細胞やその結合の強さが不均質である必要があることが明らかとなった。

今後の可能性

この結果をふまえ、今後は他の細胞モデルと組み合わせて“刺激伝導系”と呼ばれる心臓全体の電気活動をコントロールする仕組みの研究や、電気信号の異常が原因となる不整脈患者の治療への応用が可能となる。さらに、将来的にiPS細胞からできた心臓組織を移植する場合、事前にコンピューターシミュレーションで正常に電気信号が伝導するかを確認することが可能となる。また、不整脈が起こる可能性を調べるなど、再生医療研究への応用も期待できる。(白井蓮)

国立循環器病研究センター プレスリリース

http://www.ncvc.go.jp/pr/release/006457.html

-->

リファイドニュース新着

記事検索

アクセスランキング トップ10

お問い合わせ